FIRE(経済的自立&早期リタイア)を目指す人にとって、株価の大暴落はまさに最大の不安要素ですよね。せっかく資産を築いてFIREを達成したの直後に市場が大きく下落したらどうなるのか…そんな心配をしたことがある人も多いのではないでしょうか?

本記事では、S&P500の歴史的大暴落を振り返りながら、「もし暴落の直前にFIREしていたら、資産はどうなっていたのか?」をシミュレーションしていきます。

気になるポイント

- ITバブル崩壊やリーマンショックなどの大暴落前にFIREしても大丈夫?

- 暴落直前にFIREしたら、最悪どのぐらいで資産が枯渇しちゃう?

- 暴落直前にFIREしてしまった場合の対策はどうする?

特に、日本で暮らしながら「4%ルール」で資産を取り崩した場合に焦点を当て、円ベースでの資産推移を詳しく検証します。

ココがポイント

過去の株価データはもちろん、インフレ率やドル円の為替レートも考慮しながら、大暴落の5年後、10年後、15年後…とFIRE後の資産の動きをチャートなどで解説していきます。

「資産が尽きるリスクはあるのか?」「どれくらい減ってしまうのか?」「長く安心して暮らせる方法は?」といった疑問を一緒に考えていきましょう!

1.S&P500の歴史的大暴落とは? 株価暴落の歴史を解説

S&P500は、アメリカ経済の健全性を示す重要な指標ですが、その歴史の中で何度も大暴落を経験してきました。本章では、S&P500が経験した主な暴落を取り上げ、それぞれの下落要因や影響、株価の回復までの期間を詳しく解説します!

1-1. 世界恐慌:史上最悪の金融危機と株価暴落 1929年~

1929年の世界恐慌は、アメリカの株式市場が過熱し、投資家が過剰に信用取引を行ったことが主な要因でした。特に、1929年10月24日の「暗黒の木曜日」に株価が急落し、多くの投資家がパニック売りを始めます。その後も暴落は続き、アメリカ経済は深刻な不況に突入しました。

S&P500の株価は最高値から約86%の下落を記録、回復には25年かかっており、1954年になってようやく最高値を更新します。この暴落は、現代の金融規制が生まれるきっかけとなります。

<為替相場>

ドル円の為替相場は世界恐慌時、大きく円高に振れました。当時は金本位制が採用されており、各国が競って通貨の切り下げを行う「通貨戦争」の様相を呈していました。日本も1931年に金本位制を離脱し、大幅な円安となりましたが、これが輸出の回復に寄与し、日本経済の立て直しにつながりました。

1-2. オイルショック:エネルギー危機が引き起こした市場混乱 1973年~

1973年から始まったオイルショックは、OPEC(石油輸出国機構)が原油の輸出を制限したことで、エネルギー価格が急騰したことが原因でした。これにより、企業の生産コストが上昇し、インフレが加速することになります。さらにアメリカ経済は景気後退と高インフレが同時に進行する「スタグフレーション」に陥りました。

この影響でS&P500の株価は約48%下落し、回復には7年(1973~1980年)を要しました。原油価格の高騰が経済全体に与える影響の大きさを示す出来事になりました。

<為替相場>

1973年のオイルショック時、ドル円相場は変動相場制へ移行した直後ということもあり、大きく円安に動きました。原油価格の急騰により、貿易赤字が拡大した日本は円安圧力を受け、260円台から一時的に1ドル=300円台に突入します。しかし、その後は日本の経済成長が続き、円高基調に戻ることになります。

1-3. ブラックマンデー:1日で市場が大崩壊した衝撃の暴落 1987年~

1987年10月19日、世界の株式市場が同時に大暴落した「ブラックマンデー」が発生しました。これは、プログラム売買(コンピューターによる自動売買)が過剰に反応したことが主な要因でした。また、米国の貿易赤字や金利上昇への懸念が投資家心理を悪化させ、売りが売りを呼ぶ連鎖反応を引き起こしました。

この日、S&P500の株価はわずか1日で22.6%の下落を記録し、史上最大の1日の下落率となりました。しかし、その後の市場の対応により、回復は比較的早く、2年後の1989年には最高値を更新しています。

<為替相場>

1987年のブラックマンデー時、ドル円は当初円高方向に振れました。これは、アメリカの貿易赤字問題が深刻化し、ドルの信認が低下していたためです。しかし、米国と日本が協調介入を行い、円高の進行を抑える動きが取られ、一方的な円高にはならずに済みました。

1-4. ITバブル崩壊:過熱したハイテク株がもたらした株価急落 2000年~

2000年代初頭には、インターネット関連企業の急成長により株価が異常に高騰しました。しかし、多くの企業が実際の収益を伴わずに過大評価されていたため、バブルが崩壊し始めると一気に株価が暴落しました。さらに、FRB(米連邦準備制度)が金融引き締めを行ったことも、株価下落を加速させました。

この結果、S&P500の株価は約49%下落し、回復には7年(2000~2007年)を要しました。この暴落は、過度な投機の危険性を改めて示した出来事となりました。

<為替相場>

2000年のITバブル崩壊時、ドル円は円安基調でした。米国経済が減速し、FRBが利下げを進める中で、日本円は比較的安定した動きを見せます。しかし、米国の景気回復が進むと、再び円安が進行する形になりました。

1-5. リーマンショック:金融危機による世界規模の経済混乱 2007年~

2007年から2009年にかけて発生したリーマンショックは、サブプライムローン問題に端を発した金融危機でした。多くの金融機関がリスクの高い住宅ローン証券を保有しており、これが不良債権化したことで信用収縮が発生します。最終的に、アメリカの大手投資銀行リーマン・ブラザーズが破綻し、世界的な金融危機へと発展しました。

S&P500の株価は約57%下落し、回復には6年(2007~2013年)を要しました。この暴落は、金融システム全体のリスク管理の重要性を浮き彫りにしました。

<為替相場>

2007年のリーマンショック時、ドル円は急激な円高に振れました。リスクオフの流れから、投資家が円を買う動きが強まり、一時1ドル=75円台まで円高が進みます。この急激な円高は日本の輸出企業にとって大きな打撃となりました。

1-6. その他最近の暴落

2020年 コロナショック

2020年初頭、新型コロナウイルスが世界的に拡大し、各国でロックダウンが実施されたことにより、経済活動が大きく停滞しました。これにより、投資家心理が急激に悪化し、株式市場は暴落しました。

S&P500は2020年3月に約34%下落しましたが、各国政府の大規模な金融緩和策や経済対策により、わずか5か月(2020年3~8月)で最高値を更新しました。

2022年 FRBの大幅利上げによる株価下落

2022年、FRBは記録的なインフレを抑制するため、積極的な金融引き締め政策を実施しました。これにより、金利が急上昇し、企業の資金調達コストが増加したことから、株式市場全体が大きな影響を受けました。

S&P500は2022年に約25%下落し、FRBの利上げ停止の観測が出るまで投資家心理の悪化が続き、最高値更新までに2年(2022~2024年)かかりました。

株価暴落の歴史まとめ

S&P500は、過去に何度も大暴落を経験してきましたが、そのたびに回復を遂げてきました。歴史を振り返ると、暴落には共通の要因があり、経済の根本的な問題が背景にあることが分かります。投資家にとって重要なのは、短期的な暴落に動揺せず、長期的な視点で市場を捉えることです。

次章では、S&P500の暴落時の株価下落率と回復期間について、直近の大暴落であったオイルショック、ブラックマンデー、ITバブル崩壊、リーマンショックの4つの暴落をさらに詳しく分析します。

2.S&P500が暴落したら株価はどうなる? ドル建て、円建ての下落率と回復期間

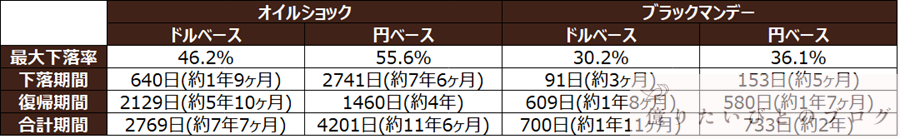

さて、過去の暴落の中でも直近の大暴落であったオイルショック、ブラックマンデー、ITバブル崩壊、リーマンショックの4つについて、暴落期間や下落率、その後の回復期間はどうだったのか?をドルベース、円ベースで解説します。

また、実際のチャートを用いてどのような値動きだったのか?も確認しておきましょう!

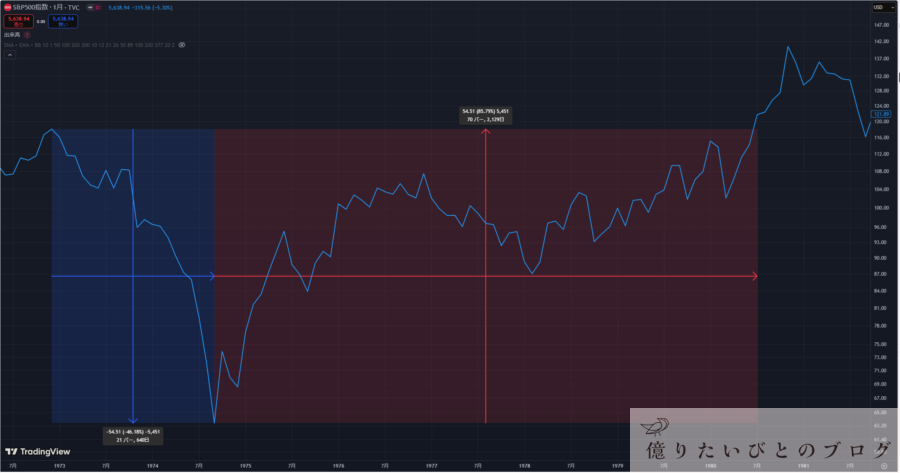

2-1. オイルショック:高インフレと景気後退が招いた株価下落

オイルショック時のS&P500の株価チャートはドルベース、円ベースで以下のようになっています。

オイルショック時のS&P500株価チャート ~ドルベース~

オイルショック時のS&P500株価チャート ~円ベース~

下落率はドルベースで46.2%、円ベースで55.6%となっています。また、下落開始から高値更新までの期間は、ドルベースで約2769日(約7年7ヶ月)、円ベースで約4201日(約11年6ヶ月)となります。

S&P500の株価暴落と同時に、ドル円の為替が大きく円高に進んだ影響も大きく、下落率・回復までの期間共にドル建てとは大きく違っており、円建ては厳しい環境であったと言えます。

2-2. ブラックマンデー:短期間で急回復した異例の暴落

ブラックマンデー時のS&P500の株価チャートはドルベース、円ベースで以下のようになっています。

ブラックマンデー時のS&P500株価チャート ~ドルベース~

ブラックマンデー時のS&P500株価チャート ~円ベース~

下落率はドルベースで30.2%、円ベースで36.1%となっています。また、下落開始から高値更新までの期間は、ドルベースで約700日(約1年11ヶ月)、円ベースで約733日(約2年)となります。

暴落期間が非常に短く、一気に暴落してじわじわと回復しています。日米協調介入のおかげで為替の影響はそれほどでもなく、円ベースでも大きな乖離はありません。

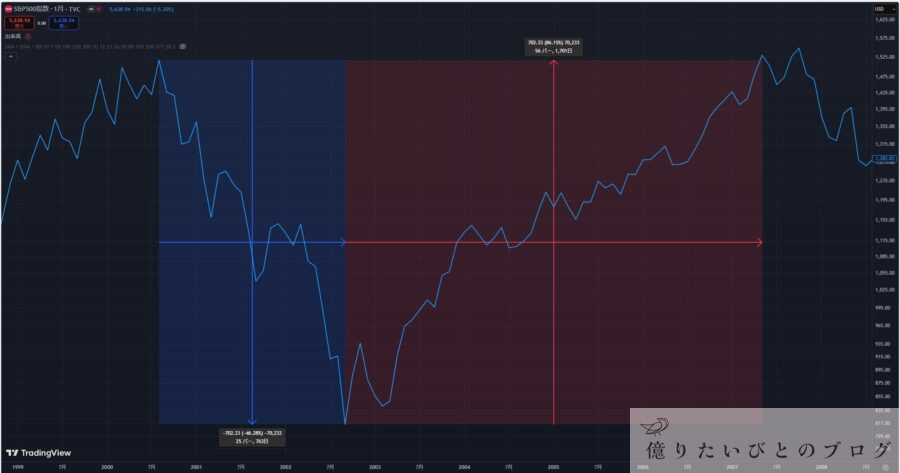

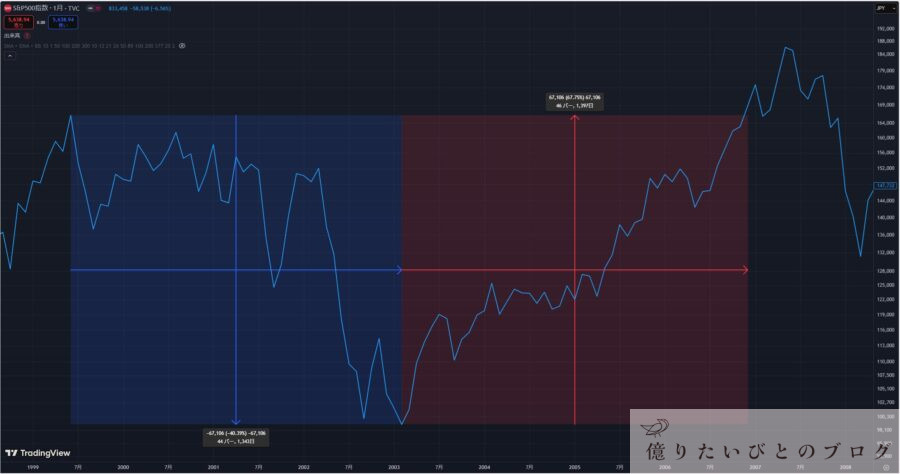

2-3. ITバブル崩壊:長期停滞を引き起こした株式市場の崩壊

ITバブル崩壊時のS&P500の株価チャートはドルベース、円ベースで以下のようになっています。

ITバブル崩壊時のS&P500株価チャート ~ドルベース~

ITバブル崩壊時のS&P500株価チャート ~円ベース~

下落率はドルベースで46.3%、円ベースで40.4%となっています。また、下落開始から高値更新までの期間は、ドルベースで約2464日(約6年9ヶ月)、円ベースで約2740日(約7年6ヶ月)となります。

円安のおかげで最大下落率はおさえられているものの、下落開始から最高値更新までの期間は、後半の円高が影響してドルベースよりも遅れています。

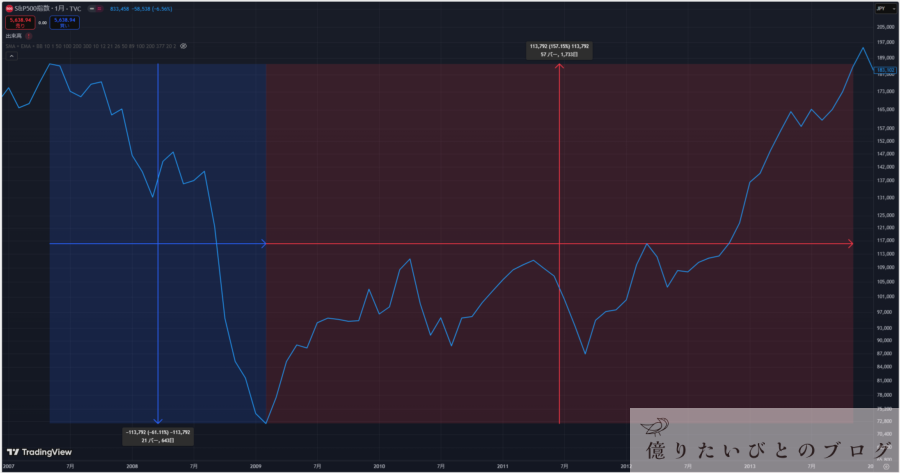

2-4. リーマンショック:金融システム崩壊による深刻な景気後退

リーマンショック壊時のS&P500の株価チャートはドルベース、円ベースで以下のようになっています。

リーマンショック時のS&P500株価チャート ~ドルベース~

リーマンショック時のS&P500株価チャート ~円ベース~

下落率はドルベースで52.6%、円ベースで61.1%となっています。また、下落開始から高値更新までの期間は、ドルベースで約1978日(約5年5ヶ月)、円ベースで約2376日(約6年6ヶ月)となります。

オイルショック時と同じように、S&P500の株価大暴落にくわえて大きく円高にふれたことが影響し、下落率・回復までの期間共に円建ては厳しい環境であったと言えます。特に、底値からの回復期に為替影響を大きく受けています。

大暴落における下落率と回復期間まとめ

上記4つの暴落におけるS&P500の株価下落率と下落→回復期間をまとめると以下の通りになります。

株価は「下がるときは一気に、上がるときはゆっくり」と言われていますが、ほぼその通りの結果となっており、ドルベースでも円ベースでも傾向は変わりません。

また、多くの場合、円ベースのほうが下落率、下落→復帰までの合計期間が高い傾向にあり、為替でリスクが増えているのがわかります。

ただし、世界の情勢や金融状況は大きく変わっているため、今後も為替リスクが同じようになるのか?というと、個人的には逆に動いてく(円が強くなる未来が見えない・・・)のではないか?と思っています。

3.FIRE後の資産取り崩しシミュレーション 大暴落に耐えられるか?

それでは、オイルショック、ブラックマンデー、ITバブル崩壊、リーマンショックの4つの株価暴落直前にFIREした場合、資産は何年もったのか?どんな資産推移だったのか?10年後、20年後、30年後はどのぐらい資産が残っているのか?を過去データからシミュレーションします。

シミュレーションはFIREで有名な「トリニティスタディで研究された最適な取り崩しである4%ルール」での取り崩しを前提として、以下としています。

FIREシミュレーション条件

- スタートの資産は6,000万円

- トリニティスタディの4%ルール:月20万円(年間240万円)で取り崩し開始

- 2年目以降は日本のインフレ率を考慮した取り崩し額へ変更

- 取り崩しの開始は、それぞれの暴落前の最高値で資産が6,000万円あったところから開始

- 取り崩し資産はS&P500連動の投資信託へ100%で運用

- 投資信託の経費率は0.1%で計算(eMAXIS Slimシリーズ想定)

- 配当はすべて再投資とし、直近の配当率である1.10%で一律計算

- ドルベースではなく、円ベースでの算出

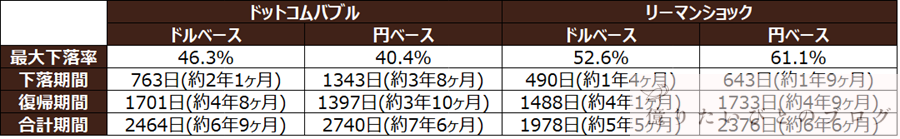

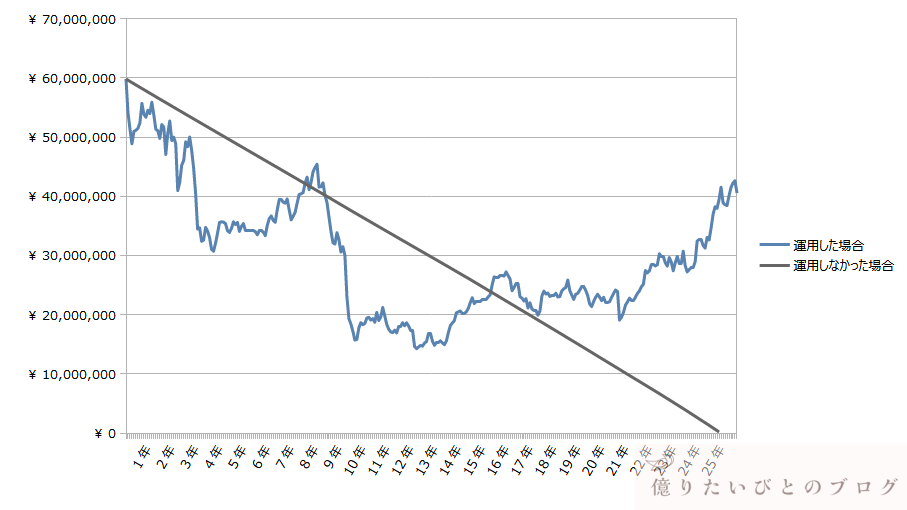

3-1. オイルショック直前にFIREした場合の資産シミュレーション

オイルショック直前の最高値を更新した1971年4月にFIREした場合の資産推移は以下の通りです。

FIREから約10年10ヶ月(130ヶ月)で資産が枯渇しており、運用せずに現金で取り崩していたら13年5ヶ月(161ヶ月)資産がもっていたので、運用しないほうが良かったという、非常に厳しい結果となっています。

S&P500の株価下落開始からの下落期間が長く(約7年6ヶ月)、最大下落率も50%を超えているため、この期間の資産取り崩しで資産が大きく減少してしまい、その後、株価が回復しても、「取り崩し>資産増加」のペースが変わることはありません。

ココがポイント

S&P500の株価暴落と為替の影響はもちろんですが、1970年代の日本のインフレ率が非常に高かった(15%、20%という年もありました)ことも大きく影響しています。そのため、現金ですら13年しかもたなかったという結果です。

株価暴落、円高、高インフレと3つが重なるとFIRE生活は全く成り立たないことがわかります・・・

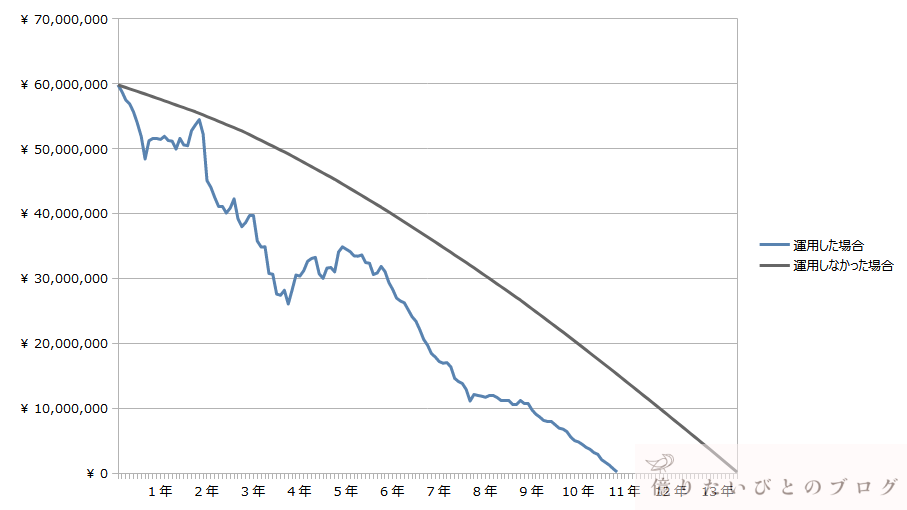

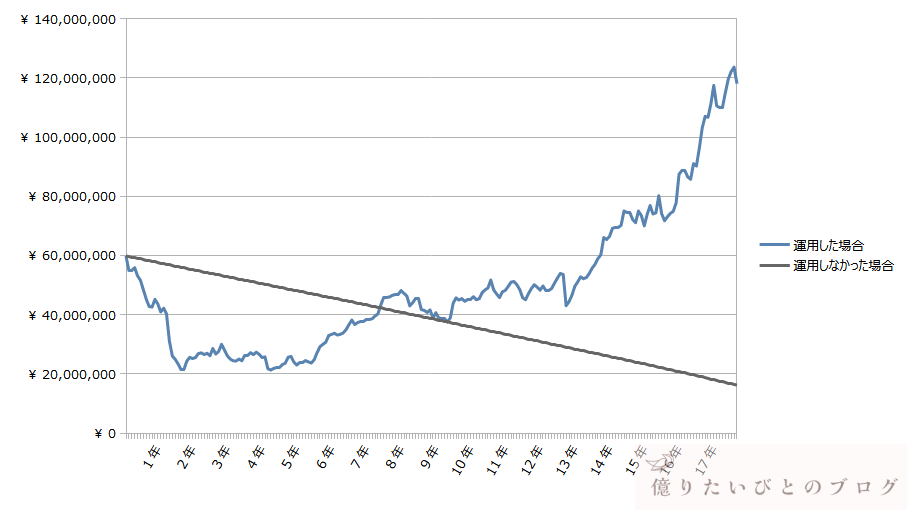

3-2. ブラックマンデー直前にFIREした場合の資産シミュレーション

ブラックマンデー直前の最高値を更新した1987年8月にFIREした場合の資産推移は以下の通りです。

暴落期間が短かったこともあり、2年後にはだいぶ資産が回復しているのがわかります。その後、しばらくは上下しながら資産が減っていきますが、10年後には当時の資産である6,000万円を超えて、そこからは大きく増えていきます。

暴落直後のFIREであるにもかかわらず、30年後の資産はFIRE当初の2倍以上になっており、FIREは成功と言えるでしょう。

FIREして5ヶ月後に6,000万円あった資産が3600万円になるのですが、それでも平常心でいられるか?というメンタルの強さが試されます・・・

3-3. ITバブル崩壊直前にFIREした場合の資産シミュレーション

ITバブル崩壊直前の最高値を更新した1999年7月にFIREした場合の資産推移は以下の通りです。

ITバブル崩壊で資産が大きく減少し、4年後には資産が半分の約3,000万円程度になります。その後、株価は回復していくのですが、最高値を更新したと思ったら、1年程度でリーマンショックをうけることになります。

ITバブル崩壊、リーマンショックという2つの大暴落を続けてうけることになり、FIREして約10年後に資産は25%の約1500万円程度まで減少します。

その後、S&P500の株価は回復するものの、資産が半分以下になっている中での取り崩しとなってしまうため、資産が大きく増えることはありませんが、25年後に4,000万円を超えるぐらいまで資産が回復しています。

ココがポイント

これだけの大暴落を2回も受けながら、25年以上資産が枯渇せずに残せたのはインフレ率が低かった(ならすとほぼ0%)ことも大きな要因です。

FIREして30年資産がもてばOKと考えれば、十分成功と言えそうです。2回の大暴落を続けざまにうけても途中で全部売ったりせず、運用し続けるメンタルは必要ですが・・・

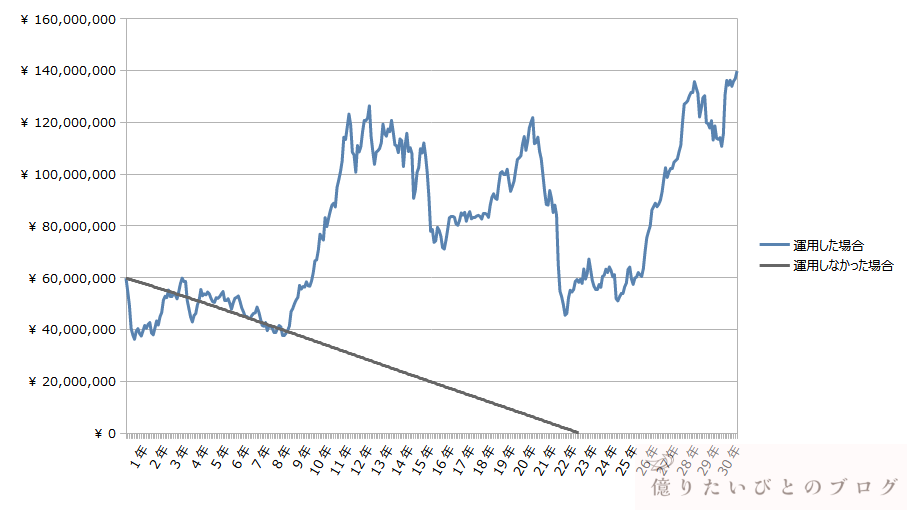

3-4. リーマンショック直前にFIREした場合の資産シミュレーション

リーマンショック直前の最高値を更新した2007年7月にFIREした場合の資産推移は以下の通りです。

FIREして2年後に資産が6,000万円から2,000万円と3分の1に減少してしまいます。4つの暴落の中で、最も早く&大きく資産が減ってしまっています。

その後、株価は5年近くかけて回復して、S&P500の株価最高値に戻るタイミングで約4,000万円程度まで資産が復活します。

前半の暴落と資産取り崩しで大きく資産が減ってしまったこともあり、資産が大きく増えるのは14年後あたりからですが、17年8ヶ月後に資産が2倍の1億2,000万円になっているため、FIRE成功の目安を30年とした場合、大成功と言えそうです。

直近10年は米国株が一人勝ちであり、さらにここ3年ぐらい円安が異常に進んでしまっているため、資産が大きく増えている状況です。

4.S&P500の大暴落直前にFIREしたシミュレーションまとめと”暴落対策”

S&P500の株価が暴落する直前にFIREしたシミュレーションを見てきましたが、いかがでしたでしょうか?想像していたよりも厳しいシミュレーションでしたか?それとも、思っていたより前向きな結果でしたか?

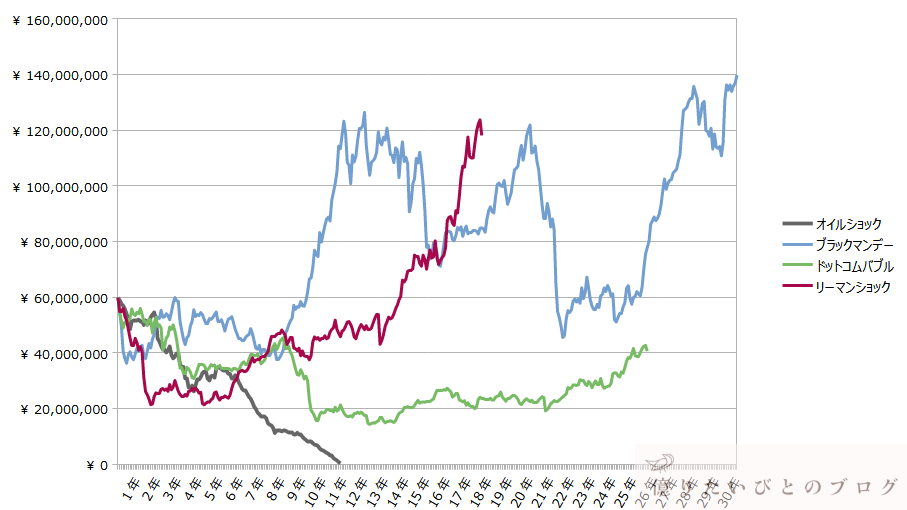

最後に、それぞれの株価暴落直前にFIREしたシミュレーションを横並びで確認しておきましょう。

暴落直前にFIREした資産推移のチャートまとめ

まずは、4%ルールで取り崩したシミュレーションの資産推移チャートです。

これを見ると、やはりオイルショックは別格で厳しい結果であることがわかります。ITバブル崩壊も、もちろん資産推移としては厳しいのですが、暴落直前にFIREしたとしても25年経過時点で資産が60%以上残っていますので、十分ではないかと考えます。

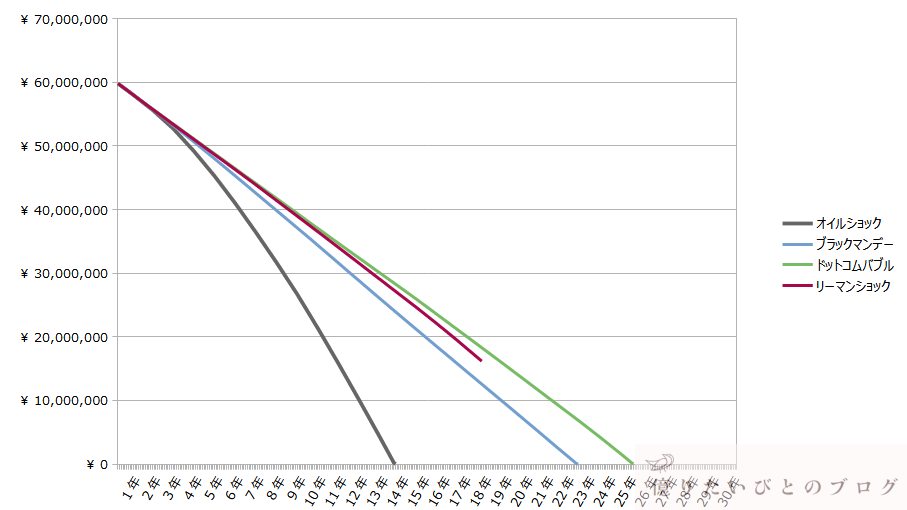

また、株価、為替に次いで大きな影響を与えたインフレ率について、S&P500で資産を運用せずに現金のままであった場合のチャートを参考に掲載しておきます。

オイルショック時のインフレ率が高すぎて、現金でも他の暴落時と比較すると厳しい結果であることが明確にわかります。

暴落直前にFIREした資産額まとめ

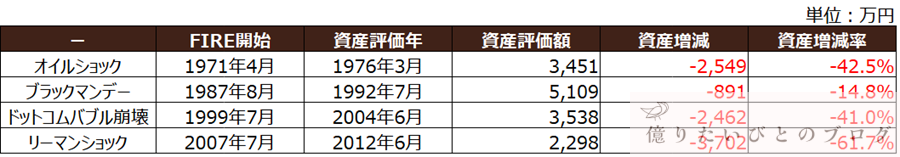

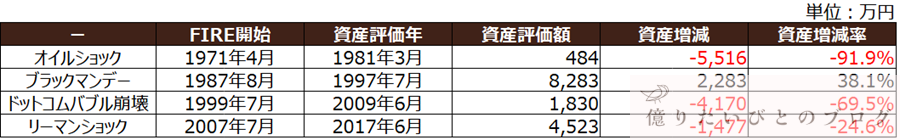

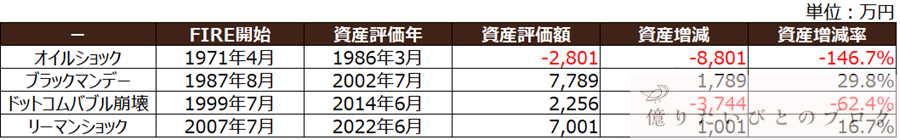

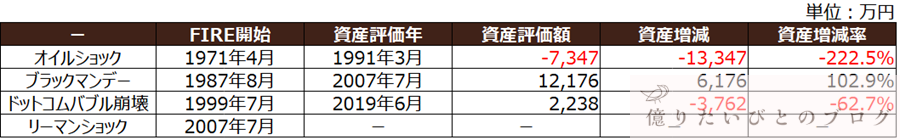

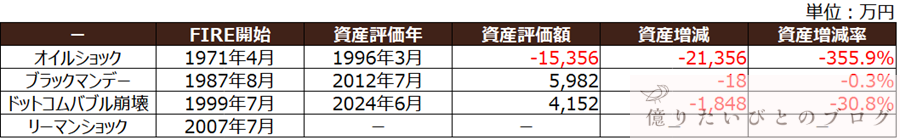

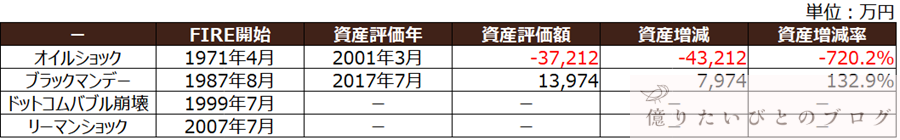

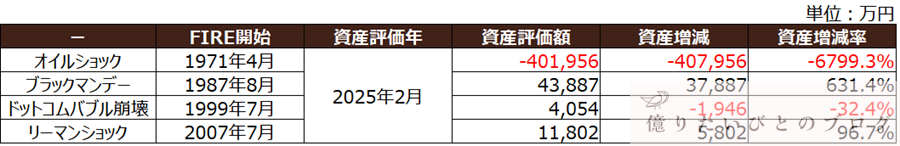

S&P500の株価暴落後の資産取り崩し5年後、10年後、15年後、20年後、30年後、2025年2月時点の資産は以下の通りです。

※資産評価額がマイナスになっているのは、便宜上、そのまま取り崩した場合の数字です※

暴落直前FIREから5年後の資産

暴落直前FIREから10年後の資産

暴落直前FIREから15年後の資産

暴落直前FIREから20年後の資産

暴落直前FIREから25年後の資産

暴落直前FIREから30年後の資産

暴落直前FIREし2025年2月時点の資産

大暴落直前にFIREした時の”暴落対策”

今回の4つの暴落シミュレーションから、オイルショック直前のFIREは明らかに失敗となっています。

そのため、オイルショック直前にFIREして30年資産が枯渇しなければFIRE成功とした場合、取り崩し率を4%からどこまで下げる必要があるか?となるのですが、

取り崩し率を1.8%まで下げると約30年2ヶ月(362ヶ月)資産が枯渇しない

というシミュレーション結果になります。

取り崩し率1.8%ということは約55年分の資産を準備することになりますので、それであれば現金のまま取り崩したほうが良いのでは?と思われます。

ココがポイント

しかし、異常に高いインフレ率の影響で、運用せず現金のまま取り崩した場合、約24年8ヶ月(296ヶ月)で資産がなくなります。

オイルショックの大暴落直前にFIREし、1.8%で資産を取り崩したシミュレーションは以下の通りです。

「取り崩し率を1.8%に下げる=55年分の資産を準備する」が暴落対策の1つとなりますが、さすがに厳しいうえ、現実的ではないと考えます。

オイルショックの時は、

- S&P500の株価暴落(ドルベースで約45%下落)

- 円高による為替影響(約30%下落)

- 高いインフレ率(最大約20%、10%超えが3年続くなど)

が重なってしまったレアケースであり、直近で同じようなことが起きる可能性は限りなく低いと思われますので。(特に、円高に大きく傾くことは考えにくい)

オイルショック以外の暴落は、4%ルールでの取り崩しで、概ね資産は30年枯渇しないことがわかりましたので、基本は4%ルールでの取り崩しで良いと考えます。

ただし、オイルショックのようなことが起きないとは言えないため、いくつか暴落対策になりそうなシミュレーションをして、別の記事として公開しようと思いますので、こちらはお待ちください!